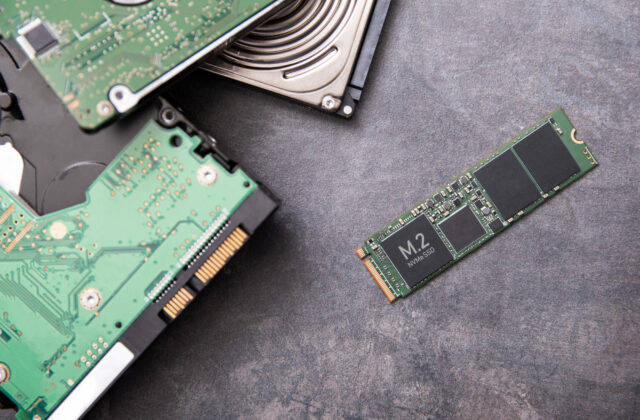

近年は、HDDの代わりにSSDが使われることも増えてきています。

HDDよりも性能に優れているSSDですが、データが突然読み書きできなくなるトラブルに見舞われることがあるため、日頃から備えておくことが大切です。

ここでは、SSDのデータが消えてしまう原因や、データ復旧率を高めるポイントなどをご紹介します。

1 HDDより難しいSSDのデータ復旧

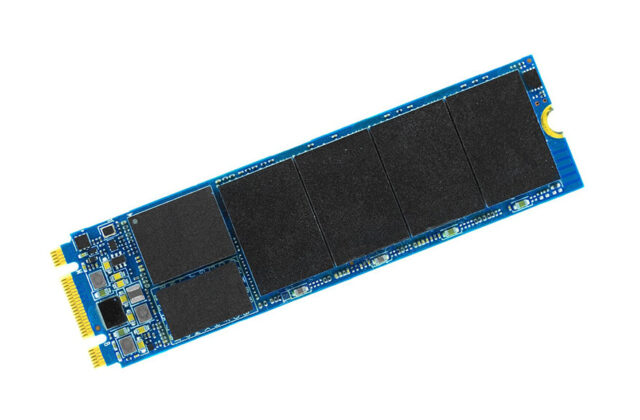

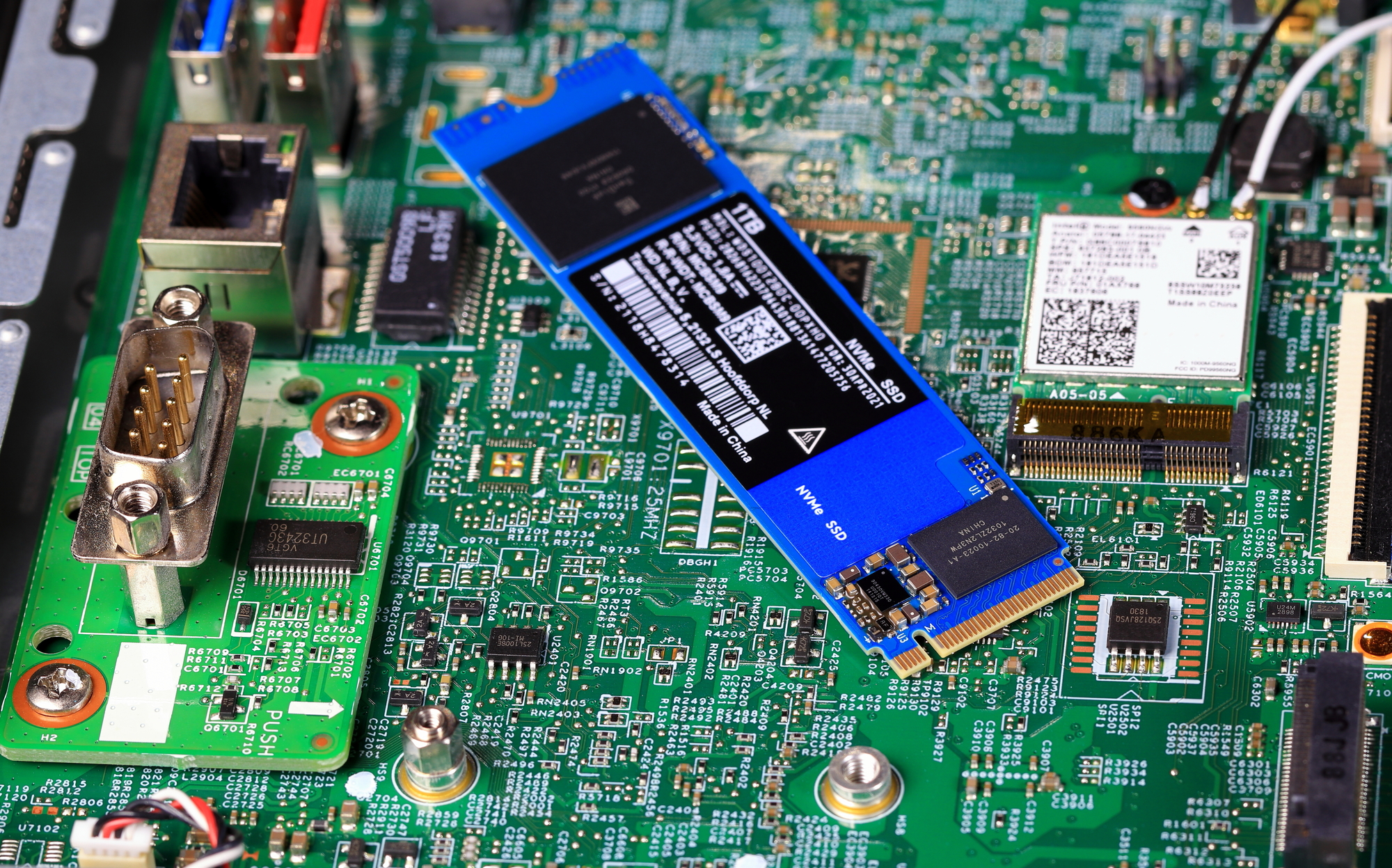

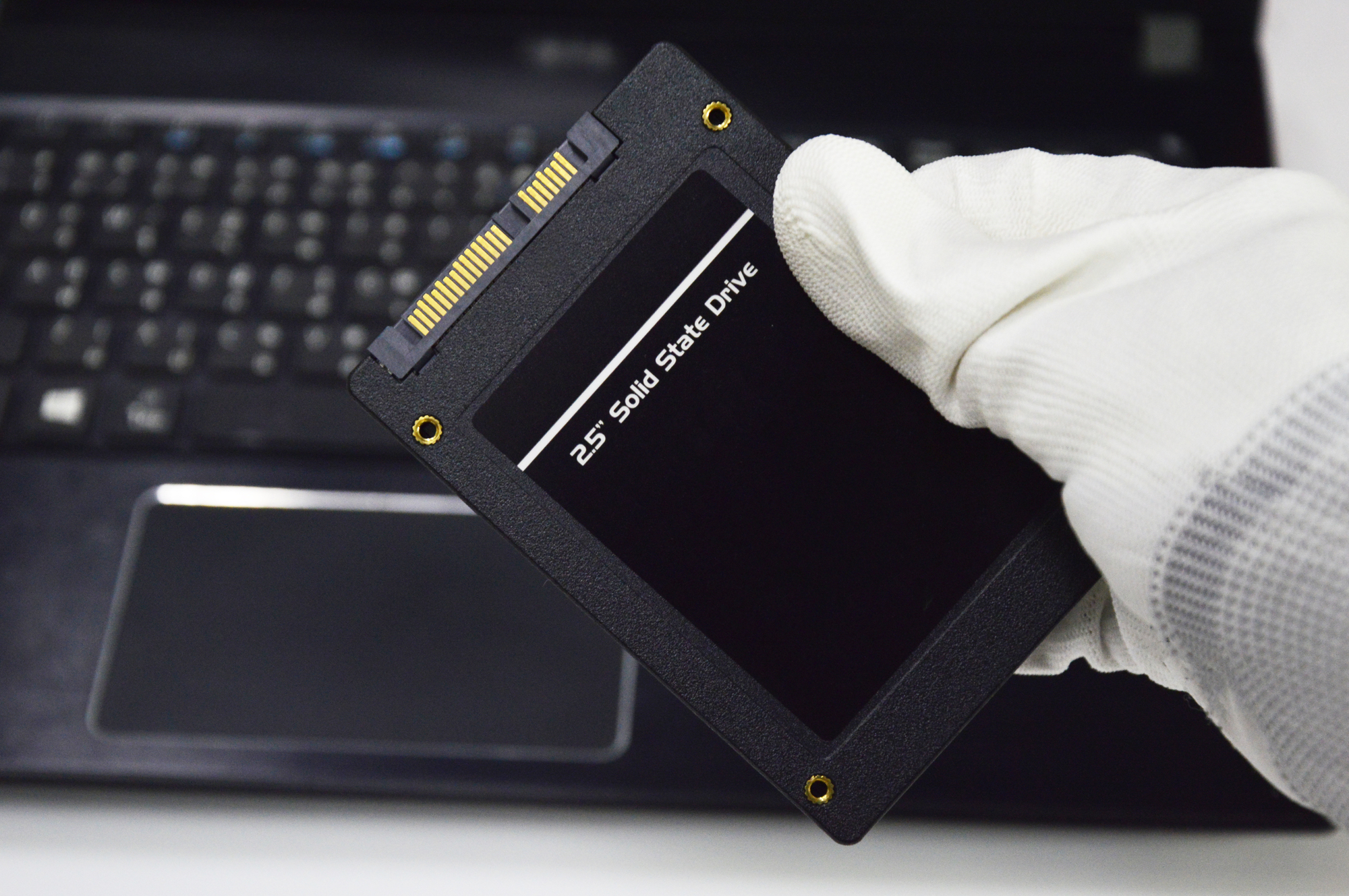

SSDは、HDDと同様に記憶媒体として利用されるものです。

HDDが内蔵されたディスクにデータを書き込むのに対し、SSDはUSBメモリと同様に、メモリーチップに書き込みを行います。

HDDとは異なり、SSDには駆動部品がありません。そのため、データ転送速度や、静音性に優れているのが特長です。

一方で、SSDはHDDよりもデータ復旧が難しいというデメリットがあります。

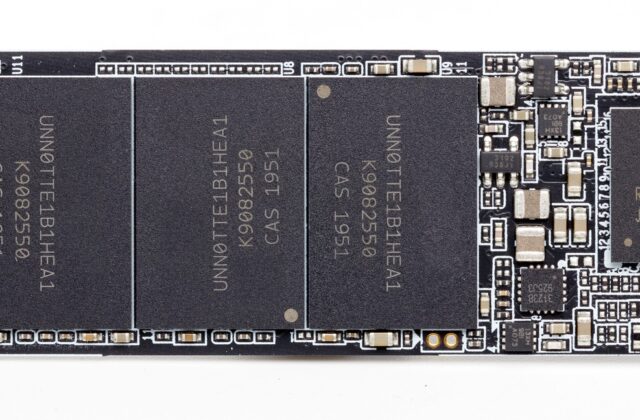

SSDには「Trim」と呼ばれる、空き容量を管理して寿命を延ばす機能が搭載されています。Trim機能が有効になっていると、データの上書きや削除を行う際に、元のデータが完全に削除されてしまうのです。

さらに、1つのデータが複数のセルと呼ばれる領域に分けて保存されるため、関連するセルが1つでも故障すると、データを取り出せなくなってしまう点も問題です。

これらの要因から、SSDはデータ復旧が難しいとされています。

2 SSDのデータが消えるトラブルの原因

SSDのデータ復旧を行うには、データが消えてしまった原因を把握することが大切です。

SSDに保存したデータが消えてしまう原因としては、主に以下の3点が挙げられます。

2-1 論理的障害

論理的障害とは、保存していたデータそのものが破損して発生する障害のことです。

フォーマット(初期化)してしまった、誤操作でデータを消去した、OSの不具合などで構造情報が破損したなどが、主な論理的障害として挙げられます。

2-2 ファームウェア障害

ファームウェアの障害が原因で、SSDが正常に認識・動作しなくなるトラブルも考えられます。ファームウェアとは、SSDの動作を制御するソフトウェアのことです。

ファームウェア障害の主な例は、容量の誤認識が挙げられます。

SSDにはそれぞれ容量が設定されていて、その容量分だけデータを記録することができます。容量の情報が破損してデータ容量が異常に小さく認識されることで、使用できなくなってしまうのです。

その他には、一定時間の通電で異常終了してしまう不具合や、ファームウェアのアップデートが正常に行われずにデータが破損するトラブルなどが考えられます。

2-3 物理的な障害

物理的な障害は、SSD本体に問題が発生している状況です。強い衝撃を受けたことによる破損や書き込み回数の上限到達、水没などが例としてあげられます。

物理的な障害はデータ復旧の難度が高く、個人での対処は基本的にはできません。

3 SSDのデータを復旧する方法

SSDのデータが消えてしまった際の対処法は、データ復旧ソフトを使って自力で復旧を試みる方法と、専門業者に依頼する方法の2つです。

それぞれのメリットやデメリットとしては、次のような点が挙げられます。

3-1 データ復旧ソフトを使う

間違えてデータを消してしまったなど、軽度な論理的障害であれば、データ復旧ソフトを使ってSSDのデータを取り戻せる可能性があります。

無料で使えるフリーソフトなども流通しており、比較的安価にデータを復旧できるのがメリットです。

一方で、重度の論理的障害や物理的障害は、市販のデータ復旧ソフトでは対応できません。Trim機能が有効になっている場合も、データ復旧ソフトでデータを取り戻すことは困難です。

また、データ復旧ソフトを使用した結果、かえって状態が悪化してしまうことも考えられます。

重要なデータが入っている場合は、データ復旧ソフトの使用は控えることをおすすめします。

3-2 データ復旧業者に依頼する

SSDのデータ復旧の確率を高めたい時は、データ復旧の専門業者に依頼するのがおすすめです。

自力で対処を試みるよりも、知識や経験を持つ専門業者に依頼した方が、データ復旧の可能性は上がります。

ただし、データ復旧業者と一口にいっても、対応できる障害は業者ごとに大きく異なります。前述したとおり、SSDのデータ復旧はHDDよりも難度が高いです。

技術力が高く、信頼できる専門業者に依頼するようにしましょう。

4 データ復旧率を高めるためのポイント

対処法を誤ると、データを復旧できなくなることもあり得ます。データの復旧率を高めるために、SSDにトラブルが起きた後は以下の点に注意しましょう。

4-1 すぐに使用を止める

データの読み書きを繰り返すと、保存していたデータが上書きされて、完全に消えてしまう恐れがあります。

データが消えてしまったことに気が付いたら、すぐに使用を中止してください。

外付けSSDの場合は、すぐにパソコンから取り外しましょう。

内蔵SSDの場合は、すぐにパソコンの電源を落とすことが大切です。電源を入れたままだと、バックグラウンド上でデータの読み書きが行われて、状況が悪化する恐れがあります。

4-2 フォーマットはしない

SSDに何らかのトラブルが発生すると「フォーマットが必要です」などと表示されることがあります。フォーマットを行うと、保存していたデータは全て消えてしまいます。

データ復旧を行いたい場合は、フォーマットは行わずに、そのまま使用を中止することが大切です。

4-3 自分で分解しない

外付けSSDを分解するのも厳禁です。

ホコリなどのゴミによって症状が悪化して、データを完全に取り出せなくなる恐れがあります。メーカーの保証対象外になってしまう恐れがある点も問題です。

できるだけ何もせずに、すぐに使用を止めることを心がけましょう。

5 日頃からバックアップを取っておくことが大事

データ復旧を行ったからといって、全てのデータを確実に取り戻せるとは限りません。

SSDに保存したデータが完全に消えてしまうのを防ぐためには、定期的にデータのバックアップを取っておくことが大切です。

バックアップがあれば、SSDが故障してもすぐにデータを取り戻すことができます。

日頃から、クラウドストレージや外付けHDD、USBメモリなど、複数の場所にデータを保存しておくことを心がけましょう。

6 SSDのデータ復旧事例

ここからは、SSDにトラブル・障害が起こった際のデータ復旧事例についてご紹介します。

6-1 フリーズが多発するようになった

フリーズが頻繁に発生するようになったため、パソコンでシステムの復元を試みたケース。

システムの復元ができないため電源を落としたところ、正常な起動ができませんでした。

別のパソコンで起動してみると未フォーマットのドライブとして表示され、調べたところ構造情報の破損により正常なアクセスができないことが発覚しました。

構造情報を修復することで、データ復旧ができました。

6-2 OSが起動できなくなった

パソコンを正常にシャットダウンした後、OSが起動できなくなったケース。

DLLファイルの破損でOSが起動できないというメッセージが出たため、パソコンから取り外して別媒体で読み取ってみると、保存されているデータが参照できない状態になっていました。

フォーマット情報が破損していたため構造情報を修復することで、データ復旧ができました。

7 SSDのトラブルは迅速に対応することがポイント

SSDはデータの読み書きが早い、静音性に優れるなど、さまざまなメリットを持つ記憶媒体です。

一方で、データ復旧の難度が高く、対処が難しいというデメリットもあります。

消えてしまったデータを取り戻すために、不具合が見られる時はすぐに使用を中止して、専門業者に相談することが大切です。

データ復旧サービス

データ復旧サービス